【長期フィードバック分析講座について】P.F.ドラッカーが推奨した知識社会を生きる私たちに必須の自己分析を行う堅実で、実践的な方法を学び、実践するシリーズです

今回は「強みとは何か?」について、一緒に深掘りをしてみましょう!きっと、強みを考えることに、ワクワクできるようになります。

今回の内容

今回、議論する内容は、以下の通りです。

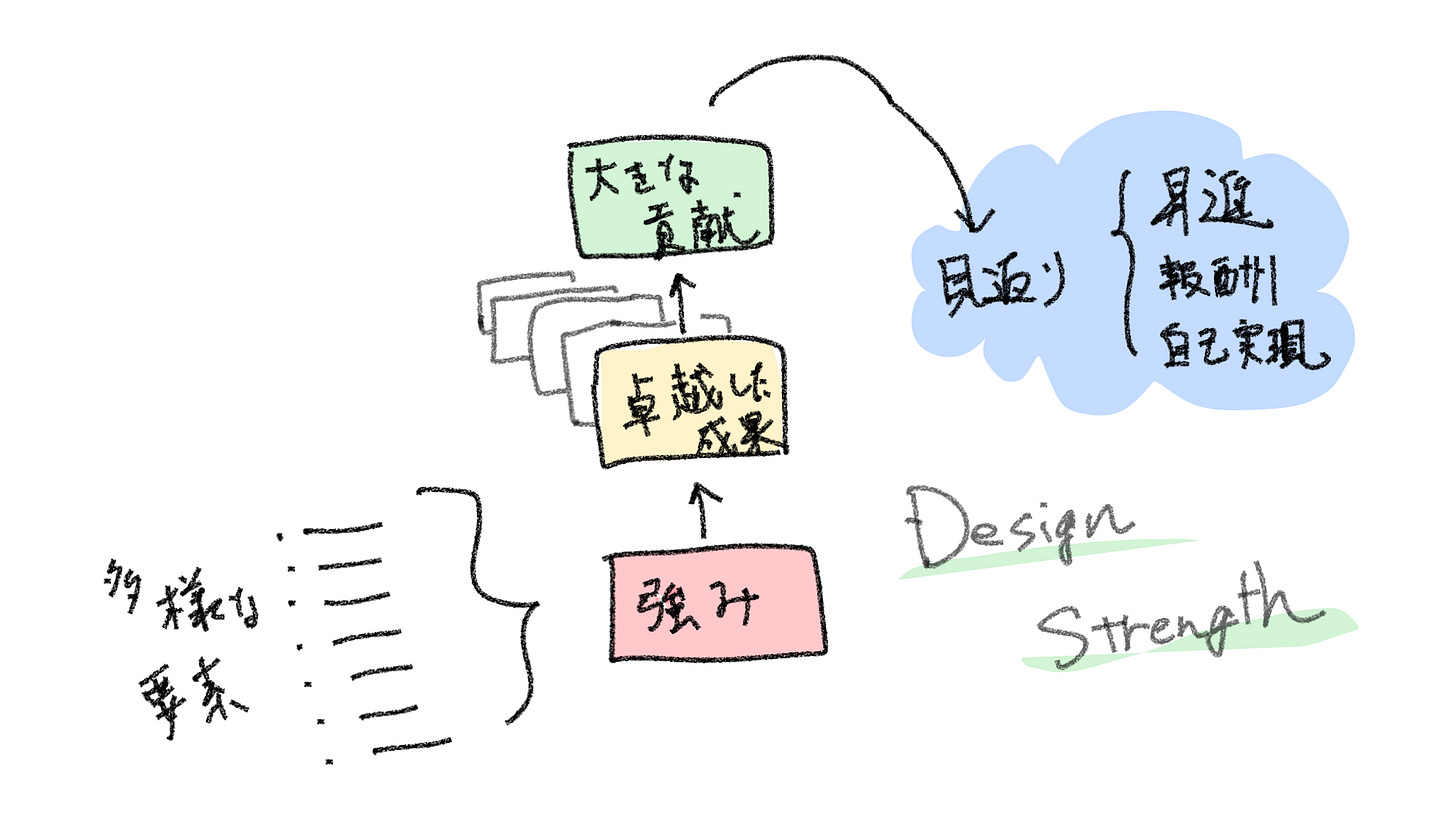

強みとは「卓越した成果」を出すための必須条件である

卓越した成果によって、卓越した貢献を実現すると、あなたへの見返り(報酬だけでなく、自己実現も)が大きくなる

強みは、成果や貢献によって定義するもの(測るもの)であって、単独の技能や、単独の指標で他者と比較し優劣を決めるものではない

強みは「複数の技能、知識、性格、特性、経験」と「状況、環境、貢献相手」を組み合わせて、デザインするもの

この4つについて解説していきます。

強みとは、手段である

新しい概念や、複雑な概念を理解したい場合、対象を「手段」として捉え、その目的を問うことから始めると良いです。

つまり、「強みとは手段である。では、その目的は?」と問います。その答えは、ドラッカーが用意してくれています。強みによって実現するものは、

卓越した成果

です。

ここで注意したいことは、単なる成果ではありません。「卓越した」成果であることが、とても重要です。

成果を手段だとしたら、その目的は?

では、「成果」を手段だとしたら、その目的はなんでしょうか?いろんな答えがあると思いますが、それは「誰かに貢献すること」が目的です。誰かとは、直接の顧客かもしれません。あるいは、同僚や別の部署や、組織かもしれません。

誰かに大きく貢献するには、卓越した成果が必要で、その卓越した成果には、強みが必要であるということになります。

そして「大きな貢献」をすれば、どうなるかといえば、あなたに見返りがあります。その見返りは、昇進やボーナスという「報酬」であるだけでなく、自己実現という幸福感や、達成感につながる見返りが返ってきます。

図にすると以下のようになります。

もし、弱みで頑張ったとしたら?

なぜ、強みである必要があるでしょうか?このことを深く考えるために、あえて「もし、弱みだったら?」と考えてみましょう。あなたは、弱みについて、どんな印象を持っていますか?

私の場合、以下の通りです。

時間をかけた割に、全然、進まない

普通よりも劣っている

ミスが多い上、クオリティも低い

エネルギーが奪われ、気分が落ち込む

その分野の技能、知識も、全く伸びる気配がない

などです。このようなものを使って、仕事をした場合、どうなるでしょうか?おそらく、「並以下」どころか、不合格な仕事をするでしょう。しかし、サボっているわけではありません。一生懸命やっても、並以下で、不合格です。本当に悲しい気分になるでしょう。

強みなら、全てが逆になります

弱みであげた項目を、全て逆にすると以下のようになります。

時間をかけなくても、どんどん進む

普通よりも上、卓越することも可能

ミスは減り、スピードは上がり、クオリティが高まる

エネルギッシュに働ける、楽しい

その分野の技能、知識も、どんどん吸収できる(苦労なく)

このようなもので、もし仕事をすれば、卓越した成果を出せる可能性は、大きくアップします。

マネジメントが、絶対に達成すべきこと

マネジメントを担う上司や、経営者は、「強みに根ざして仕事をして、卓越した成果を出してもらう」ように、マネジメントを行う必要があります。財務面だけでなく、共に働く人間の尊厳を守るためにも、精神的な豊かさを作り出すためにも、「強み」で働いて、大きな成果を出してもらうように経営をする必要があります。

ピータードラッカーは、このことを「マネジメントが、強い権限を持ち、それを行使することを許される正統性の根源である」と断言しています。

また、セルフマネジメント、つまり自分自身でも「強みを見つけ、強みを使って卓越した成果を上げるように」周りに働きかけたり、自分のいるべき場所を変える必要があります。

それは、自分のためでもあり、同僚のためでもあり、所属する組織のためでもあり、社会の豊かさを構築するためでもあります。

これほど「強み」に根ざして、卓越した成果を上げることは大切です。

「強み」の構成要素は何か?

次に、強みは何によって構成されているのか?について考えてみましょう。強みは、実は「さまざまな要素」によって形作られています。ざっと上げると、以下のようになります。

得意なこと

情熱を感じること

価値を感じること

経験があること

知識があること

などだけでなく、

仕事の仕方

性格

学び方

組織の向き不向き(一人がいい、チームがいい、大組織がいいなど)

コミュニケーションの仕方

といった「取り組み方」に関わるものも、構成要素になります。

さらに、

誰に貢献するのか?

どんな貢献をするのか?

成果をどう定義するのか?

どの分野で能力を発揮するのか?

などの条件、環境、ポジションも構成要素になります。

強みは、なんらかの指標で優劣をつけるものではない

多くの人が「強み」というと、他者よりも秀でているものと考えがちです。特定の専門分野でのトップクラスの知識や、技術を持つことが強みだと考えている人も多いです。

強みは、たくさんの構成要素を組み合わせたものなので、「簡単に優劣はつけられない」ものです。

例えば、車で考えてみましょう。以下のように3種類の車があった場合、どれが優れていると言えるでしょうか?

A車: 燃費が良い車は、相対的にパワーが少ない

B車: パワーがあって軽快に走る車は、燃費が悪い

C車: 非常に静粛に走る。パワーがあり、燃費が悪く、軽快には走れない

答えは、「求めるものによる」です。

毎日の買い物や通勤の足に使うなら、Aが良いかもしれません。一方で、運転を楽しむのであれば、Bでしょう。家族を乗せて、遠くまで旅に行くなら、Cかもしれません。

上記の車の例のように、「求めるもの = 成果や貢献」によって、強みの構成は、大きく変わります。結果として、さまざまな「答え」が存在することになります。

逆に、特定の分野でトップクラスであることは、必須条件にはなりません。必要なのは、「求められるもの(成果、貢献)」に対して、必要な構成要素の組み合わせと、能力があることです。

つまり、

貢献すべき相手を定め

貢献となる「さまざまな成果」をリストアップし

そのどれに対して、自分が「卓越した成果」を出せるか?を考える

ということになります。

これは、「強みをデザイン(設計)」していることになります。

まとめ

今回は、強みについて、深掘りしてみました。結論は、最初に書いた通りです。

強みとは「卓越した成果」を出すための必須条件である

卓越した成果によって、卓越した貢献を実現すると、あなたへの見返り(報酬だけでなく、自己実現も)が大きくなる

強みは、成果や貢献によって定義できるもの(測るもの)であって、単独の技能や、単独の指標で他者と比較し優劣を決めるものではない

強みは「複数の技能、知識、性格、特性、経験」と「状況、環境、貢献相手」を組み合わせて、デザインするもの

私たちは、学校教育を通じて「数値化して、競争して、自分の能力を定義する」ことを、当たり前のこととして受け入れています。しかし、世界はそんな単純ではありません。もっと多様です。

求められる成果は、多種多様です。そして、それを達成する人材も多種多様である必要があります。これこそが、「組織が多様性を持つべき必要性」でもあります。

次回予告

フィードバック分析を実行するには「強みの深い理解」が欠かせません。今回は、抽象的な説明が続きましたが、次回は「具体例」を挙げて、強みの理解を定着させていきます。

お楽しみに!